usco las bolsas y me toco los bolsillos del pantalón. Tanteo la llave del auto, el celular y la billetera. Doy una vuelta más, como demorando la salida. Le doy un beso a mi mujer, y parto.

El cielo está gris. La vecina de enfrente me mira disimuladamente a través de la ventana, mientras dobla unas sábanas. “Voy a comprar, ¿no ves las bolsas? ¡Qué!, ¿no puedo? ¿Cómo subsisto si no compro alimentos?”. Pienso pero no lo digo. Por ahí la pobre mujer no me acusa de nada. Aunque las cosas cambiaron con el virus. Cualquier gesto es sospechoso. Todos miran raro, se alejan, huyen al encierro más cercano.

Mi primer escondite es el auto. El ruido de la cerradura asegurando la puerta me produce una absurda sensación de protección. Prendo la radio. Me pica la nariz pero no me rasco. Ya toqué picaportes, el volante, la palanca de cambios.

Dejo las bolsas en el asiento del acompañante. La calle está desierta de peatones, pero algunos coches dan vuelta en la rotonda que veo de lejos. A la izquierda, un primer retén policial crea un cuello de botella. Lo eludo tomando en la dirección contraria, como si no pudiera explicarle a un policía que voy a hacer las compras. Claro que puedo, pero si lo evito, mejor, me digo, y avanzo mientras relojeo negocios cerrados, la cola frente a una farmacia y a un señor que cruza la calle llevando a su perro con una correa.

Hago la primera parada. Un comercio donde se vende pollo fresco. Cuando entro, las dos vendedoras tensan sus cuerpos, como en posición defensiva. La que está en la caja lleva barbijo y está protegida por una mampara transparente que la cubre alrededor. La otra guarda la distancia aprovechando el ancho del mostrador. Igual me advierte: “por favor, no se acerque más de acá”, dice, y me señala una línea imaginaria en el suelo.

Llevo tres pechugas. Normalmente compraría dos. Sin embargo, pido tres. Por las dudas. Por si viene el fin del mundo, si es que esto ya no lo es.

Entra un conocido al local. Es el marido de una amiga de mi hija. Lo conozco bien. He compartido con él algún cumpleaños. Advierto que primero intenta hacer como que no me vio. Después, cuando nuestros ojos se cruzan, ensaya una pose de sorpresa. Amaga acercarse, da un paso y se detiene como en estado de shock. Nos saludamos levantando un brazo cada uno. Hablamos de banalidades durante 50 segundos, hasta que llega el pollo. La cajera toma la tarjeta de crédito con su mano enguantada. La pasa por el posnet y me devuelve el comprobante por el pequeño semicírculo que nos permite compartir objetos de un lado y del otro de la burbuja de plástico. Me agradece con gesto serio. Tomo la bolsa con el pollo y salgo de nuevo a la calle.

Paso caminando por el frente de la pinturería cerrada. Una lástima. Era una buena oportunidad para enfocar el tiempo libre en el postergado proyecto de cambiarle el color a la habitación que utilizaba mi hija antes de su independencia. Cómo cambió la noción del tiempo con la cuarentena. Con la libertad de movimientos, era mucho más fácil llenarlo de actividades vacías. Ahora no se puede. No hay excusas. El tiempo se te viene encima como una pared derrumbada. La vida te sacude, te interpela a cada momento. ¿No era que no tenías tiempo para cumplir tus sueños? Ahí tenés, todo el tiempo. Úsalo como vos quieras. Basta de buscar pintura, de jugar a las cartas, de volverte zombi de la televisión. Terminá la novela, saldá tus deudas de lector perezoso, escribí la letra de una canción.

Hay más autos, por acá y por allá. El segundo almacén tiene una fila de personas en la puerta. Una empleada hace las veces de guardia de seguridad sanitaria. Lleva barbijo, guantes y un rociador con un líquido inespecífico, probablemente alcohol rebajado. Ella habilita el ingreso de los clientes, de a tres o cuatro por vez. Entre un grupo y el otro rocía las superficies planas, los mostradores, el marco de la puerta, el piso de la entrada.

Me pongo al final de la fila luego de recorrer unos 50 metros pasando al lado de gente que ni me mira. Nadie habla, ni siquiera del clima. Están a uno o dos metros de distancia cada uno, con rostros fríos y atentos a cualquier movimiento sospechoso.

El miedo nos vuelve más eficaces. Al concentrarnos en actividades de la vida diaria, ensimismados por los cuidados de la higiene y los riesgos del contagio, cometemos menos errores en desplazamientos que antes hacíamos sin importar demasiado el resultado. Por eso hay menos accidentes de tránsito, pienso. Por eso hay menos delitos contra la propiedad privada. ¿De qué vale el botín, si el precio es pasar por ventanas, puertas o personas infectadas? Los ladrones prefieren la cuarentena. A veces la moral se impone por necesidad, en lugar de por convencimiento.

Me cansé de esta cola de mierda. Me voy. No voy a seguir perdiendo tiempo para entrar a un almacén. Me sorprende otro retén policial. Bajo la ventanilla. El uniformado tiene una especie de pasamontaña cubriéndole casi todo el rostro. “Hacia dónde se dirige”. “Voy a comprar comida”, respondo, y por las dudas señalo las bolsas. “Pase”, dice el policía mientras una hilera de autos se forma detrás del mío.

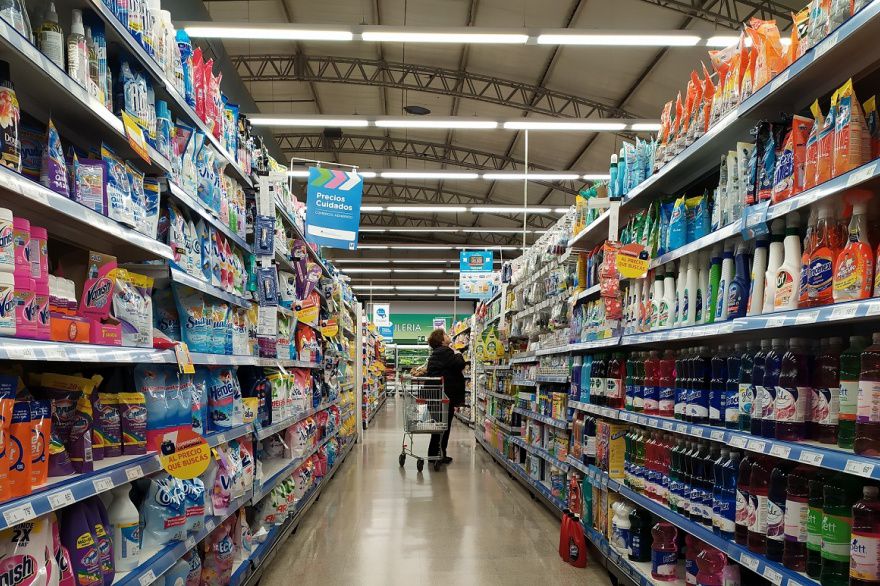

Paso por el supermercado y una fila de changuitos separados con la simetría de un cuartel militar, bordea el extenso edificio como en una ronda infantil. También podría ser un abrazo. Tiene sentido. La gente abraza el lugar donde están los víveres para su familia. ¿Cómo puedo pensar semejante pelotudez? ¿Será el encierro prolongado? ¿No era que el ocio creativo iba a ayudarme a tener mejores ideas? ¿Eso es todo lo que se me ocurre después de diez días de cuarentena?

Encuentro otro almacén, sin cola en la puerta. Bajo con la decisión del ejército que se somete a batalla. Encuentro casi todo lo que necesito. Encima aquí los vendedores parecen más distendidos. Uno hace chistes sobre no acercarse demasiado. Otro me ofrece ayuda para encontrar la mayonesa bajas calorías.

Vuelvo a casa con el espíritu de un cazador recolector. Bolsas llenas, tronco erguido, una especie de pose sanmartiniana que me atraviesa las extremidades. Mi señora rompe su propio récord y me reta dos veces en un mismo acto. Porque no me saco los zapatos al entrar, y porque no espero que desinfecte con solución de lavandina varios de los productos que arrastro del peligroso exterior.

¿Cuánto nos va a cambiar la cuarentena? Me persigue una intuición: cuando se terminen por fin los días de aislamiento, algunas de las conductas que hayamos adoptado durante este período, subsistirán de todos modos. Seremos más cuidadosos allí donde antes pasábamos de largo. ¿Cómo será viajar, cuando todo esto acabe? ¿Cuáles serán los nuevos requisitos para desplazarse de un lugar a otro alejado?

Ordeno los productos en la heladera. Guardo las bolsas. Me lavo las manos otra vez. Tendría que escribir una crónica de esta salida. No porque me haya pasado nada extraordinario, sino porque dentro de unos años, si todo sale bien, lo increíble será recordarlo.